« Le jumeau paraphrénique ou aux confins de l’identité »

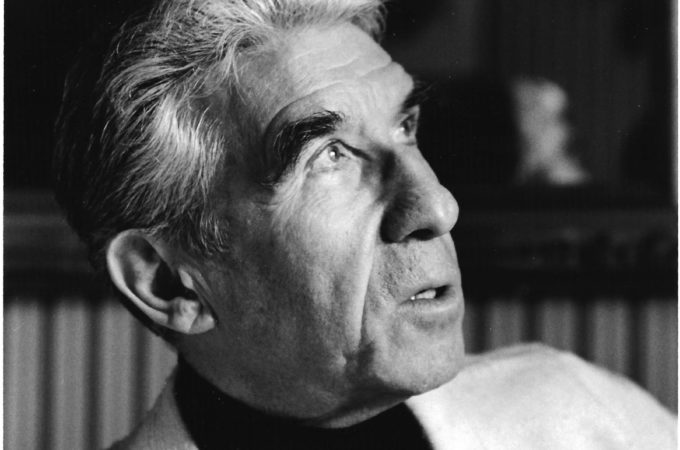

Michel de M’Uzan

Conférence prononcée devant la Société psychanalytique de Paris, le 17 novembre 1998.

« Maman, dis-moi, dis-moi maman : pourquoi je suis moi. »

Cet appel angoissé, violent à l’extrême et qui pourrait retenir l’attention du philosophe pendant des lustres, ma patiente en a conservé un souvenir aigu. À l’époque, elle avait environ trois ans. Et ma patiente de préciser, il y a de cela longtemps puisque j’ai rapporté son récit dans un texte de 1976[1], que cet épisode succédait de peu à une scène étrange où, découvrant simultanément, dans la grande glace d’une armoire, son reflet à côté de celui de sa mère, elle avait conçu, pour la première fois, que ses pensées lui appartenaient en propre.

Lorsqu’elles vous sont confiées, ou lorsqu’il vous est donné de les vivre, des expériences de cette nature retiennent parfois si puissamment l’attention que s’impose à nous l’impression de toucher là à quelque chose d’essentiel, de fondamental au point d’orienter, de diriger même une réflexion qui, par moments, va se poursuivre, presque autonome, et cheminer pour ainsi dire en deçà de nos activités de pensées les plus secondarisées. On prend conscience de la chose surtout rétrospectivement en découvrant peu à peu le lien organique qui relie entre eux les temps successifs de notre travail. À cela appartient sans réserve la relation de l’événement crucial vécu par la fillette, et je le retiens puisque la problématique identitaire a constitué un thème auquel je me suis spécialement attaché.

Ici il nous était donné de voir que l’enfant avait dû faire face aux deux temps d’une scène capitale — à vrai dire par elle créée — où se trouvaient réunis de façon spectaculaire et spécifique les thèmes de l’identité, du double et de la fidélité à soi-même, car mentir et adresser mentalement des injures à la mère, sans que celle-ci le sût, était devenu possible.

Le matériel clinique qui fonde mon propos ne se limite néanmoins pas à cette péripétie, pourtant exemplaire, de la vie d’une enfant. J’en ai en effet retenu nombre d’autres parmi celles qui, de manière spécialement lisible, dévoilent ce que j’appelle un vacillement identitaire.

En l’occurrence, je pense, en premier, au rêve répétitif d’une patiente. Un rêve de prime abord bien banal. Dans une rue déserte, de nuit, la jeune fille entend marcher derrière elle. Et comme les pas se rapprochent, elle accélère son allure pour se réveiller au plus fort de l’angoisse. Commentant son cauchemar, elle me disait espérer qu’un jour elle se retournerait et pourrait identifier ainsi son poursuivant. Et voilà que cela advint, et ce qu’elle vit alors, dans une terreur innommable, c’est elle-même, elle-même, très, très vieille, comme sa mère démente, et avec sa chevelure blanche défaite qui lui balayait le visage.

Comment, dans ce contexte, ne pas se rappeler également les paroles d’une patiente, atteinte d’un cancer généralisé et qui, quelques jours seulement avant sa mort, me faisait part d’un phénomène qu’elle observait depuis peu. « Voyez-vous, me disait-elle, ce n’est pas moi qui suis malade, c’est l’autre… Non je ne suis pas schizo, ne le croyez pas. Il s’agit de quelque chose de léger, de ténu. Une sensation à côté de moi. Comme c’est pénible d’avoir ainsi quelque chose à côté de soi[2]. »

Tout récemment encore, une analysante me parle de la mort de son père. C’est la toute fin, elle est à ses côtés et elle l’entend lui dire. « Ne t’impressionne pas, je suis deux et je déconne, on peut donc communiquer autrement. »

Enfin, dernièrement, une autre analysante me confie avoir, un jour, vécu une expérience étrange et affolante dont elle ne veut plus rien savoir : apparaissent devant elle des têtes de lapin. « C’était, dit-elle, une partie de moi qui ne m’appartenait pas et qui, pourtant, était moi. Une zone inconnue qui est moi et qui ne m’appartient pas. Quand ça émerge, je dois me mettre à l’abri. C’est comme si, continuant de regarder cette partie de moi, cette partie de moi allait prendre le pas sur l’autre et, alors, je ne serais plus que ça, dans cette angoisse. »

Tels se présentent les faits cliniques parmi lesquels prend racine la thèse que je me propose de défendre.

On dira peut-être, « encore une histoire de double », un chapitre largement exploré dans la littérature psychanalytique.C’est aussi un chapitre qui figure en bonne place, c’est le moins qu’on puisse dire, dans les écrits romanesques et poétiques, parmi lesquels, si je devais en retenir surtout un, je citerais volontiers « Le compagnon secret » de Joseph Conrad.

Cela étant, à ma connaissance, le thème du double et celui de la problématique identitaire n’ont pas tellement été étudiés du point de vue de leur rapport avec la notion d’authenticité, c’est-à-dire de fidélité envers le plus essentiel de soi-même ; tel est précisément l’axe de mon propos. Je m’explique.

Le statut identitaire du sujet, on le sait, est infiniment plus complexe, plus incertain que ne le laisse entendre sa définition la plus accessible, celle qui se situe au plus près de la conscience. Ainsi, à ce premier — ou dernier — niveau du statut identitaire répond, selon la formule proposée par Phyllis Greenacre, « le sentiment de l’unicité vécue d’un organisme intégré qui reconnaît autrui sans ambiguïté[3].» Un tel énoncé, en dépit de son caractère crispé, est censé exprimer ce que devrait être le stade ultime d’une évolution achevée du moi ; bref, constituer un brevet de santé psychique.

Depuis mon étude du fantasme « si j’étais mort[4] », et avec l’introduction du concept de « fonctionnement psychique paradoxal » on sait que je ne reconnais pas de frontière précise, assurée et permanente entre le moi et le non-moi, et qu’en ses lieux et place je situe un espace intermédiaire que j’ai appelé Spectre d’identité. Ainsi, le Je, le Moi-je se spécifie aléatoirement à l’intérieur de cet espace, à la fois comme le plus intime et le plus étranger, et en fonction des déplacements de la libido narcissique, tout au long des franges de ce spectre, depuis un pôle interne occupé par la représentation du sujet lui-même, jusqu’à un pôle externe qui coïncide avec l’image de l’autre.

Apparemment, et jusqu’à un certain point, ces vues sont conciliables avec celles largement développées par un des auteurs les plus concernés par le sujet : D. W. Winnicott[5]. Winnicott retient également la notion d’un espace intermédiaire où se jouent les ambiguïtés de la problématique identitaire. Chez lui, et c’est l’essentiel, l’objet transitionnel, à chacun bien particulier, est une réalité ; une réalité externe qui prend la place du sein et qui, c’est souligné, n’est pas une hallucination ; une réalité qui annonce l’objet proprement dit à venir, en bénéficiant, de ce fait, d’un investissement d’essence foncièrement objectale, même lorsque certaines caractéristiques de cet investissement permettent, à certains égards, de les qualifier d’auto-érotique.

En revanche, avec la notion de Spectre d’identité[6], les choses se présentent différemment, puisque « ’identitaire » n’est pas spécifié en fonction de la relation avec un pré-objet dont la réalité matérielle se maintient jusqu’à l’extrême limite du concevable, mais en fonction des déplacements de l’investissement narcissique de représentations.

Cela étant, et en dépit de ce qui les distingue respectivement, les trois formules du statut identitaire (celle de Phyllis Greenacre, celle de Winnicott, et celle que j’ai avancée) partagent un fait des plus importants : selon chacune, en effet, l’identité s’accomplit au sein de l’organisation sexuelle et, comme on vient de le voir, dans le cadre de la relation avec un non-moi, réalité ou représentation lorsque « Je est un autre ».

Ces propositions doivent demeurer présentes à l’esprit au moment où je me propose d’aborder la problématique identitaire sous un tout autre angle. Des vues, j’y insiste, qui n’invalident en rien les précédentes, mêmes lorsqu’elles s’en distinguent radicalement quant à leurs fondements et quant à l’ordre pulsionnel auquel elles appartiennent. Pour être clair, j’en donnerai d’abord une présentation quelque peu abrupte.

Si le soi-même ne se spécifie plus seulement en fonction de son commerce avec un non-soi, même aléatoirement délimité, de quoi a-t-il encore à se distinguer ? Face à cette interrogation, j’avance la proposition suivante : Avant de progresser dans l’acquisition d’une identité propre, en se soutenant d’un antagonisme avec le non-soi, le soi-même archaïque doit d’abord se différencier d’avec lui-même. Qu’est-ce à dire ?

Eh bien, ce soi-même archaïque, essence du sujet à venir, a pour tâche première d’émerger d’une entité syncrétique confuse que j’appelle être primordial, être basal des tout premiers temps de la vie où, mieux peut-être, un état de l’être dont procèderait aussi bien le moi que le non-moi dans le moi. Il s’agit d’une entité qui se dérobe à une perception distincte et qui s’appréhende globalement. C’est un « cela » dont on parlerait volontiers comme d’un espace ; le où l’emportant alors sur le qui ; un lieu traversé par d’énormes quantités d’énergies déferlantes n’obéissant qu’au seul principe de la décharge, un véritable chaos qui, au reste, mais différemment, se retrouve dans le champ pulsionnel lorsque aucune organisation d’ensemble n’a pu s’imposer ; un statut de l’être perceptible dans les tout premiers temps de la vie d’un nouveau-né.

Un pareil destin serait incompatible avec la poursuite de la vie ou, plus précisément, avec l’accomplissement du programme génétique au service duquel œuvrent les pulsions, s’il n’était contrarié, comme on le sait, par l’investissement de l’objet, d’abord partiel, et avant cela par une « trouvaille » fabuleuse : la création, l’invention d’un double, d’un authentique jumeau. Un double parce que cette créature est strictement semblable au sujet, un jumeau parce que né en même temps que lui, elle est issue d’une même entité. Il s’agit d’une opération psychique complexe puisque c’est par l’avènement créateur d’un jumeau et d’une relation antagonique avec lui que le soi-même archaïque va pouvoir s’exonder de l’être primordial et forger les prémices d’une identité distinctive. Ce double-jumeau, émanant d’une activité psychique originale, traduit un travail de « personnation » auquel on ne peut singulièrement accéder, par la suite, que lors d’expériences de dépersonnalisation.

On me pardonnera, je l’espère, et même si cela « fait un peu mode », d’emprunter une fois encore à des fins rhétoriques, des notions appartenant à des disciplines étrangères à notre art, ici à la physique. Je m’y prête car, à propos de la problématique identitaire, je parle de l’être primordial, l’entité dont est issue le jumeau-paraphrénique — la justification du qualificatif viendra plus loin — un peu comme le physicien le fait à propos du vide quantique, un rien saturé d’énergies et parallèlement matrice de l’univers. Le sens du recours à cette sorte de métaphore s’éclairera au moment de revenir sur le rien. Pour l’instant, il me suffit de souligner que le jumeau-paraphrénique ne saurait être confondu ici avec l’ébauche d’un sujet qui s’édifie en découvrant dans la haine des morceaux d’objets pour, finalement, avec Freud, trouver sa place dans l’angoisse de castration, ni avec l’objet transitionnel de Winnicott, dont on se souvient qu’il est doté d’une matérialité extérieure indiscutable, essentiellement préparatoire au plein investissement de l‘objet. Dans ces conditions, je soutiens la proposition suivante : le jumeau paraphrénique n’est pas un objet transitionnel, c’est un sujet transitionnel. Il s’agit d’un être psychique dont les traces qui perdurent tout au long de l’histoire de l’individu permettent d’en induire tant la place que la nature. Des traces qui, certes, sont moins flagrantes que celles des phases prégénitales du développement libidinal, mais qui sont pourtant bien repérables lors de l’irruption de la figure du double, dans ses représentations si souvent évoquées. Alors se trouvent célébrés, commémorés, sur un mode puissamment original, stupéfiant même, les départs de la vie psychique proprement dite. On est loin, par exemple, il faut le relever, de la conception de Rank[7] selon laquelle le double, « sous la forme d’ombre ou de reflet, est créé pour donner un démenti à la mort ». De même, encore que moins étrangères, sont tout à fait autres les vues exposées par Bion[8] dans « Le jumeau imaginaire» . Car si, pour Bion, l’invention du jumeau remonte bien à des expériences parmi les plus précoces, elle traduit surtout l’incapacité du sujet à tolérer un objet qui ne soit pas entièrement soumis à son contrôle. C’est dire l’importance du versant défensif, Bion étant même devenu, lui, « le jumeau du patient qui l’encourageait dans sa fuite ».

Si on se tourne maintenant vers la littérature, on voit y fourmiller les histoires du double dont certaines, en raison de leurs spécificités langagières, se prêtent à être interprétées à la lumière de la thèse que je défends. J’y reviendrai car il convient, en premier, de situer ma conception du double et du statut identitaire relativement à la problématique pulsionnelle. Une question dont les répercussions théoriques sont loin d’être négligeables, comme on va le voir.

Il y a de cela longtemps, dans une des salles communes d’un hôpital psychiatrique, lors de la visite, je suis interpellé par une patiente, une patiente très malade, affreusement dénutrie, physiquement atteinte. Bras tendu, désignant sa voisine proche de l’agonie, elle s’écrie, à mon attention : « Regardez, regardez, elle meurt de ma faim. » Faim, F.A.I.M., c’était clair… encore que, aujourd’hui, je suis prêt à entendre une autre orthographe.

Si j’évoque cet épisode follement tragique, qui n’a jamais été bien éloigné de ma conscience et qui, dirais-je, m’a même accompagné au long des années, ce n’est pas en raison de son caractère puissamment bouleversant ; ce n’est plus seulement parce que la malheureuse spécifiait son statut identitaire en désignant sa voisine en tant que double d’elle-même, mais parce qu’en prononçant le mot faim, elle désignait clairement la nature des pulsions engagées. Et cette irruption du mot faim, dans un tel contexte, de nous contraindre à réintroduire, à propos de la question du double, le vieux débat concernant les oppositions pulsionnelles.

En effet, si le soi-même élémentaire, en s’édifiant grâce à l’intervention d’un double, n’a aucunement à se distinguer d’un quelconque non-moi ; s’il n’appartient pas à un non-moi en voie d’objectalisation ; si, n’émanant que de lui-même, il est foncièrement distinct du monde des objets, objets narcissiques compris ; s’il est ce sujet transitionnel dont je parle, alors l’énergie dont il est chargé est également d’une autre nature que celle qui investit le monde des objets. Autrement dit, le soi-même élémentaire et son double ne sont pas investis par une énergie libidinale, sexuelle, mais — conservons l’expression — par les pulsions dites du moi, non-sexuelles. Ainsi, on peut dire que la mise en place de ce que j’ai appelé les premières strates du statut identitaire doit se faire sous l’autorité des pulsions d’autoconservation, en tant que celles-ci sont opposées aux pulsions sexuelles. Et le questionnement identitaire de fournir des arguments propres à supporter la valeur de la première théorie des pulsions. Après tout, cela n’aurait rien d’inconcevable puisque Freud lui-même, non seulement dans « Au-delà du principe de plaisir », mais aussi dans « Inhibition, symptôme et angoisse », maintient explicitement la validité clinique du premier dualisme pulsionnel. Cela étant, cette argumentation commande trois remarques.

Tout d’abord, et je crois m’être assez expliqué à cet égard, les conceptions libidinales de l’édification identitaire ne sont pas affectées dans leur pertinence par celle que j’expose aujourd’hui car, même au prix d’un léger décalage temporel, les deux « filières » du dégagement identitaire, l’une sexuelle, l’autre non sexuelle, se développent concurremment. On retrouvera cette proposition au moment d’aborder la relation entre identité et authenticité que j’ai annoncée. Mais voilà qu’au passage une pensée s’impose à moi. Je la livre, en apostille : la capacité d’investissement libidinal, objectal, pourrait-elle n’être que la conséquence d’un accident comparable à telle minuscule fluctuation aléatoire du vide quantique primordial à l’origine de l’univers ; encore la physique, décidément !

Ma seconde remarque concerne les pulsions dites d’autoconservation. Il faut savoir qu’elles sont à entendre comme la représentation psychique, économiquement chargée, des instruments ayant pour tâche de réaliser les plans d’un programme général de création, de développement et de préservation. Un programme dont l’essence ne peut être que génétique … Ce qui, on le notera au passage, nous évite d’avoir à parler d’instincts.

Enfin, et c’est ma troisième remarque, si la remise en selle du premier dualisme pulsionnel devait causer quelque embarras — ce qui n’est pas mon cas —, il suffirait de se souvenir que, toujours dans « Au-delà du principe de plaisir », Freud, avant de garantir une place aux pulsions du moi (ou d‘autoconservation) parmi les pulsions de vie, avait voulu en premier, certes brièvement mais explicitement, les ranger dans le camp des pulsions de mort[9]. Ce qui, à mon sens, était génial.

« Connais-toi toi-même ne signifie pas observe-toi.Observe-toi est la parole du serpent. Cela signifie : deviens le maître de tes actes. Or tu l’es déjà, tu es maître de tes actes. La parole signifie donc : méconnais-toi ! Détruis-toi ! Donc quelque chose de mauvais — et c’est seulement quand on se penche très bas que l’on entend que cela a du bon et qui dit : pour te changer en celui que tu es. »

Cet apophtegme, proféré par un orfèvre en matière de questionnement identitaire, Franz Kafka, met en relief, sans conteste, le caractère irréfragable du lien entre identité et authenticité. Selon la perspective que j’ai adoptée, authenticité et fidélité à l’égard de soi-même, dans leur rapport quasiment iconique, tiennent à une totale allégeance du sujet à son soi-même le plus intime, c’est-à-dire à cette entité basale qui s’est extraite de l’être primordial grâce à l’invention et à l’intercession d’un double. Le label d’authenticité revenant sans partage aux seuls échanges qui unissent le soi-même fondamental et son double. Dès lors, et en toute rigueur, on ne saurait reconnaître une réelle, totale et indéniable authenticité à tout ce qui constitue la trame des rapports interpersonnels, aux propos qui s’expriment sur ce terrain, à ce qui se dit, se transmet, bref à tout ce qui nourrit les relations objectales, depuis les plus archaïques jusqu’aux plus évoluées. Et le degré d’authenticité de toute manifestation de varier en raison inverse de son engagement sur le terrain objectal ! N’y aurait-il alors place, dans la vie relationnelle, qu’à des sortes de faux-selfs, plus ou moins triomphants ?

Il va de soi qu’une proposition aussi provocante commande de substantiels éclaircissements. Comment accepter en effet, lorsque telle analysante me dit, au plein d’une expérience d’inquiétante étrangeté, « je ne suis plus moi-même », qu’il faut entendre qu’elle est, en fait, renvoyée au plus foncier d’elle-même, au cœur du lieu paraphrénique, lieu de vérité ? Comment faire sienne l’idée selon laquelle la spirale interprétative, propre au travail analytique, a pour vocation de projeter le sujet, de manière régrédiente, inlassablement et comme en vertu d’un effet de fronde, tout au long d’anneaux existentiels, opératoires ou névrotiques, butées ou étapes, en direction d’un lieu de « folie », résidence du vrai ? Comment l’analyste accepterait-il de n’être que le simple agent de l’aventure qui conduit une personne à rejoindre son double-jumeau, pour y gagner certes en authenticité, mais en s’exposant à entreprendre avec celui-ci une sorte de danse macabre ? Un jumeau auquel l’analyse peut avoir à s’identifier —Bion, dans cet instant, n’est pas loin. Comment entendre que le plus authentique de l’être est à découvrir dans un des soubassements « psychotiques » de son esprit ? La mélancolie, comme elle est convaincante ! Encore faut-il l’accepter de disjoindre le « psychotique » de la psychose.

Mais on ne saurait en rester là, car l’ambiguïté qui affecte la notion d’authenticité exige que l’examen critique de celle-ci soit poursuivi en la prenant sous un angle différent.

Je ne m’arrêterai pas, car il est clair, sur le cas d’un individu qui, d’entrée de jeu, s’impose comme totalement dépourvu de ce qu’on appelle ordinairement authenticité au point de nous faire parler de faux-self, au sens habituel de l’expression. Ce qui, en fait, reviendrait, sans examen, à faire fi de l’idée selon laquelle il n’y a que faux-self. Chacun, dans la nuit de sa conscience, peut en débattre.

Moins limpide, mais encore accessible, le cas d’un sujet dont la sincérité des propos est simplement douteuse. Tel ami, non-analyste, mais plus que frotté de notre art, ne me disait-il pas un jour, à propos des instances psychiques : « Il y a bien le conscient, l’inconscient, et puis aussi la mauvaise foi ! » (Où est donc passé le faux-self ?)

Et si on regarde du côté d’un névrotique bien installé dans la cure, on tient volontiers pour assuré que, dans ses propos, les rejetons de l’inconscient l’emportent largement en authenticité sur le contenu du discours manifeste, surtout quand il est question d’amour ou de haine.

Quant à l’objet d’un transfert, on le sait bien, il n’est jamais reconnu pour ce qu’il est, cependant que, en retour, celui qui effectue ce transfert n’est pas celui qu’il pense être, puisque, pour une part plus ou moins large, son identité actuelle est précisément problématisée par celle qui était la sienne du temps de sa névrose infantile.

Eh bien, en dépit de leur banalité, ces remarques, familières à chacun, devait être rappelées, même brièvement, car elles nous permettent de réserver à l’investissement libidinal la place d’accusé. Et le règne du mensonge, fût-il inconscient, d’être assuré. Ce mensonge auquel Ferenczi[10] recommandait de renoncer… hypocritement… pour accéder, soi-disant, à une pleine individualité.

Dans cette nécessaire argumentation que je me dois de limiter encore , car l’essentiel est ailleurs, on est resté, c’est clair, dans le champ des pulsions libidinales objectales et de leur destin.

L’examen des critères d’authenticité n’est, en effet, repoussé que d’un cran, c’est ce que je pensais déjà, suivant Tausk[11] en cela, en avançant que le mensonge, et même le premier mensonge réussi, ne suffisait pas à assurer à l’individu la promotion de son identité et que celui-là devait encore se rendre impénétrable, inaccessible[12]. Le cas de l’enfant avec lequel j’ai ouvert mon exposé le démontre assez. Cela étant, le renoncement au mensonge de survie peut mener au bord de l’abîme celui qui est en quête de lui-même. Serait-on alors en droit de parler de choix, on mettrait dans la balance, d’un côté la fidélité au plus spécifique « du soi-même », en assumant les conséquences éventuellement mortifères d’une prépondérance rigoureuse et paradoxale des pulsions d’autoconservation (dites du Moi), et de l’autre la trahison à l’égard de ce soi-même, pour survivre dans le champ relationnel et en se soumettant au « diktat » des pulsions libidinales. En fait, les deux voies, heureusement peut-être, évoluent comme je l’ai dit, concurremment et à l’image de ce qui se passe dans bien d’autres domaines, c’est le facteur quantitatif qui a le dernier mot. Cela étant, l’examen de certaines des circonstances propices au surgissement du phénomène du double permet de mener plus loin l’argumentation.

Au début de mon exposé, on s’en souvient, j’ai retenu les approches de la mort, le cauchemar, le délire. Car ce que le sujet vit alors est doté du pouvoir extraordinaire d’emporter chez lui une adhésion totale, sans concession. Alors, les actions, les propos que les personnes ou les personnages échangent sont connotés de ce que j’ai, un jour, nommé un indice de certitude absolue[13]. Ces propos et les images qui éventuellement vont avec surgissent dans une lumière « d’hyperréalité » et l’impression de toucher là à quelque chose d’indubitable l’emporte toujours sur les perceptions du monde sensible, sur les pensées les plus secondarisées, sur les raisonnements les plus rationnels. Rien ne paraît aussi convaincant que le jaillissement d’un monstre au cœur de ce que j’ai appelé le lieu paraphrénique, et cette apparition de s’imposer décisivement, tout comme l’idée délirante, avec une évidence sans pareille.

Que dire alors de ce qui se passe aux approches de la mort, un des moments où le phénomène du double se produit électivement et, plus précisément, quand le temps de l’expansion libidinale propre au « travail du trépas » est dépassé[14].

Deux morts, sans doute, ne sont jamais semblables. Ne peut s’ignorer en revanche — et j’ose à peine l’évoquer — le caractère dérisoire, dans cet instant, du vacarme de la vie ; ne peut être non plus mise en question la vanité des amours et des haines, des ambitions surtout qui se sont déployées dans le cours de l’existence, avec les propos qui s’y sont échangés. Réflexions maintes fois rabâchées, presque triviales au sens littéraire du terme, mais qu’il me faut maintenir car, face à ce qui se joue, les flots de paroles développées en tout sens ne sont que verbiage insensé, tout comme, bien entendu, les mots que je profère présentement. Un homme presque à l’agonie prend congé de ses proches : « Partez, partez maintenant, laissez-moi m’expliquer seul avec la mort », et j’ajoute, en toute certitude, seul avec moi-même.

Il est certes facile ou provocant, trop facile et provocant de qualifier de verbiage insensé les échanges de tous ordres tissant les liens entre les êtres, lorsqu’on les mesure à ce qui se vit dans des circonstances extrêmes et qu’il n’est plus de mise d’accepter d’être étranger à soi-même pour simplement survivre. Étranger à soi-même, c’est-à-dire — on l’a compris — à ce plus essentiel de soi-même dont je parle, et non de celui où s’agitent les motions inconscientes. Comment ne pas penser ici au « divertissement » pascalien, quand bien même les enjeux, ici et là, seraient totalement différents. Mais il n’y a pas eu de « nuit de feu ». Verbiage insensé, qualificatif donc légitime pour caractériser ce qui se déroule dans la vie relationnelle quand la mort est proche. Mais l’expression continue d’avoir cours en d’autres moments, par exemple lorsque la conscience simplement vacille fugacement entre veille et sommeil, ou face au déploiement sans limite de certains paysages, mais aussi lors du « saisissement artistique » lorsque le sujet est confronté avec l’essence précise de lui-même.

Conduit à anticiper sur la suite de mon exposé, j’avance dès maintenant que c’est précisément lorsque l’homme est en train de perdre sa présence ordinaire au monde en vue de rejoindre son être intime qu’il, lui, l’unique, invente un langage étrange et spécifique pour communiquer avec son double. Un nouvel espace se met en place, lieu de vérité et lieu paraphrénique, où l’on découvre ce qui s’échange dans tous les domaines que je viens d’évoquer. Qu’elles soient proférées ou « endophasiques » les unités qui composent ce langage sont dotées d’une charge si lourde qu’elle a pu, je le crois, j’y ai pensé précédemment, inspirer à Claudel l’idée qu’il y avait « avant le mot[15] (j’entends le mot de la communication) une certaine intensité, qualité et proportion de tension (que le poète veut) spirituelle[16][17] ».

On devine que, tout comme le symptôme névrotique trouve son origine profonde dans telles ou telles configurations archaïques de pulsions libidinales, le langage soutenant les rapports du sujet avec son double s’enracine très loin en arrière, dans des modalités langagières tout à fait étrangères à celles qui, plus tard, vont peu à peu assurer la langue naturelle des échanges avec autrui.

À propos de l’apparition du langage, Winnicott montre que l’enfant commence par utiliser des sons originaux et organisés pour désigner l’objet transitionnel[18]. Étant entendu que ces vocables, qui peuvent aller jusqu’au mot, s’ils ont cours dans un champ qui n’est pas à proprement parler celui de la communication avec un autrui défini, restent néanmoins bel et bien inscrits dans l’orbite maternelle, puisque pour une part ils pallient une carence de cet ordre, réelle ou seulement vécue.

Comment ne pas souscrire entièrement à cette notion d’un double langage se déployant, l’un dans le champ relationnel, l’autre dans un espace transitionnel. Mais, comme on va le voir, ce n’est pas de cela qu’il s’agit lors du commerce du sujet avec son double. J’en dis seulement, maintenant, que cet autre langage est l’héritier de la lallation égotique des tout premiers temps de la vie et qu’il est destiné à affirmer sans frein une présence — tout comme avant la fin de la vie, le cri ultime d’une proie terrassée —, une manière de dire Moi et encore moi, à l’infini.

« Je suis prioritaire de mon pouvoir, et Je le suis quand Je Me reconnais comme Unique. Dans l’Unique, le propriétaire retourne au néant créateur dont il est né. Tout être supérieur au-dessus de Moi, que ce soit Dieu ou l’Histoire, affaiblit le sentiment de mon unicité et ne commence à pâlir que devant le soleil de cette conscience. Si je fonde ma cause en Moi, l’Unique, elle repose alors sur son créateur mortel et périssable, son créateur qui se consume lui-même, et Je puis dire : “Je n’ai fondé ma cause sur rien.” »

C’est sur cette exclamation que Max Stirner, le philosophe anarchiste, qui meurt l’année même de la naissance de Freud — cela vaut d’être rappelé — termine « l’unique et sa propriété », son œuvre fondamentale[19]. Celui que les critiques de son temps n’ont pas ménagé, de Feuerbach à Marx, celui qui ose prétendre être « à chaque instant et en toutes circonstances (son) Moi propre, quand (il) sait (se) posséder et ne pas s’abandonner aux autres », celui-là, on en trahirait la pensée si on ne voulait y voir que l’expression d’un narcissisme exacerbé — au sens précis du terme, c’est-à-dire d’un destin de la libido. Narcissique, Max Stirner ? Peut-être ; mais avant tout un penseur de l’extrême mû, jusqu’à la dérive, par une problématique secrète, et à lui-même cachée.

« Ma cause n’est ni le divin, ni l’humain, ni le vrai, ni le bon, ni le juste, ni le libre, etc… mais seulement le mien ; elle n’est pas générale (ma cause), mais unique, comme je suis unique. »

En proférant ces paroles véhémentes, face au verbiage insensé qui le cerne, Stirner ne se prend, bien évidemment pas lui-même comme objet sexuel. Il ne cherche pas non plus à admirer son reflet dans un miroir ou, comme c’est si fréquent, dans le regard d’autrui. Il n’est pas non plus en quête d’une satisfaction pulsionnelle sur le lieu même où émergerait quelque excitation érotique. Non, il campe hardiment, face au monde, certes, mais surtout face à lui-même ; il s’interpelle en train de s’engendrer lui-même, à partir de rien, et je le cite une fois encore : « (Car) mon rien n’est pas vacuité, mais le Rien créateur, le Rien à partir duquel je crée tout moi-même, en tant que créateur » — qu’on me permette de rappeler ici ma métaphore quantique.

Stirner, certes, et c’est ainsi qu’il est généralement entendu, a élaboré une théorie de la société, une philosophie que seuls, pratiquement, les anarchistes et Nietzsche ont reconnue. Stirner, certes, a fait œuvre de penseur, un penseur utopiste mais rigoureux dans la conduite de son rêve, et qui, de surcroît, a clairement dénoncé (je cite) « le rôle pervers de la police interne de sa conscience… des institutions et même de l’objet aimé ». Mais, en prenant ainsi le risque de s’exclure de la société, même lorsque celle-ci est représentée par les moins conformistes de ses citoyens, Stirner a, et sans le savoir, bien sûr, violé un tabou, un tabou protégé par un véritable déni : celui de l’auto-engendrement, le moteur profond de sa pensée. L’activité psychique qui anime et soutient le phénomène de l’auto-engendrement supporte que celui-ci puisse se « formaliser » secondairement sous forme de fantasme, c’est-à-dire d’une construction à visées intégratrices. Cela étant, et d’un autre côté, le caractère archaïque de l’expérience permettrait d’avancer une hypothèse selon laquelle il serait possible de réserver au fantasme d’auto-engendrement une place parmi les « fantasmes originaires », à côté de la scène primitive, de la castration et de la séduction. Telle est la thèse que propose Elisabeth Bizouard dans son livre[20]. Cela étant, démasquer, même inconsciemment un déni, expose à en devenir soi-même la victime. Dès lors, rien d’étonnant si Stirner trébuche par deux fois contre la problématique qu’il met en lumière : d’abord en ne percevant pas que l’unique et le rien sont dans un rapport de gémellarité, ensuite, et malgré la puissance des accents emportés de son plaidoyer, en n’accédant pas vraiment au langage étrange dont « l’infra-sujet » et son jumeau paraphrénique ont, un jour, posé les premières pierres, lorsqu’ils se dégageaient simultanément de l’entité première, de l’être primordial. Il s’agit d’un langage qui se déploie dans un lieu original, lieu paraphrénique par excellence, un espace entièrement différent de celui que définit une topique relationnelle. Essentiellement, il faut le souligner, il ne dérive pas, ce langage, d’une simple distorsion de la langue des relations, maternelle dans sa nature intime, il procède — je l’ai annoncé — d’une lallation égotique, émission fluide de sons plus ou moins articulés et dépourvue de « césure », que le nourrisson profère pour lui-même, avant de s’engager dans l’acquisition des clés de la communication objectale.

Le « langage », donc composé d’éléments vocaux qui ont eu cours en ces temps reculés, j’en fais un idiome identitaire dont la validité était entière lors de l’interpellation du double-jumeau, quand il s’agissait de gagner peu à peu une identité suffisamment assurée, gage d’authenticité puisque appartenant à l’ordre des pulsions du moi. Incidemment, je me demande si mes amis psychosomaticiens, Claude Smadja[21] et Gérard Swec[22] accepteraient de rattacher, comme en écho, certains procédés auto-calmants verbaux à cet idiome premier.

Quiddité de la langue paraphrénique à venir, l’idiome identitaire se heurte inévitablement au langage relationnel de survie, mensonger et, de surcroît, souvent, sinon toujours, marqué au sceau de l’objet partiel. De ce heurt, il s’ensuit que ce qui avait été pure expression de la certitude du Je, valence du Rien, tend à ne plus devenir qu’une brume lointaine que seuls le paraphrène et le poète savent préserver ou retrouver. Alors le lieu paraphrénique s’est fait lieu transactionnel, un espace où se signe, si j’ose dire, une sorte de « concordat verbal évolutif» entre deux langages.

Cela étant, la notion d’un double langage est familière. Mais, très généralement, et à l’inverse de ce que j’ai développé, c’est le langage relationnel commun, maternel, qui est considéré comme premier ; et c’est bien l’exigence d’un maintien identitaire menacé qui conduit le sujet à en bouleverser l’architecture.

Tel est le point de vue adopté par Gilles Deleuze dans sa remarquable préface au témoignage de Louis Wolfson, « Le schizo et les langues[23] ». Deleuze, dans ce texte, démontre clairement la parenté entre le travail psychique du poète et celui du schizo — je dirais du paraphrène ; il dévoile l’analogie profonde qui existe entre la technique transformatrice du schizo et le procédé littéraire dont use Raymond Roussel à l’intérieur du français. Chez l’un comme chez l’autre, la phrase originaire est transformée par le démembrement et la dissolution des vocables qui la composent ; elle est littéralement « désossée » afin de lui substituer une autre phrase de sens différent. Pourtant après l’avoir démontrée, Deleuze hésite à maintenir, telle quelle, la parenté. Ne souligne-t-il pas que, chez le schizo, l’écart de sens entre les propositions originaires et leur conversion est responsable d’une fêlure irrémédiable ? Alors que, dit-il, Raymond Roussel comble cet écart « par des histoires merveilleuses, proliférantes, qui repoussent toujours plus loin le point de départ, le recouvrent et finissent par le cacher entièrement. » Néanmoins Deleuze ne conserve rigoureusement pas la distinction qu’il a voulu faire entre la langue du poète et celle du schizo puisque, reconnaît-il « …dans sa traversée d’une aventure de mots… cette histoire d’amour, le schizo a certes creusé une faille, mais son procédé a toujours une certaine portée symbolique. »

À mes yeux, la préservation de cette fonction ne peut se comprendre que si l’on reconnaît que la langue poétique ou paraphrénique, effet d’une double tractation, regarde certes en aval, du côté du « verbiage mondain » qu’elle torture, mais aussi, et surtout, en direction de l’idiome identitaire premier, pleinement inscrit dans la sphère des pulsions dites du moi. Louis Wolfson, Raymond Roussel, mais aussi Charles Fourier, avec sa « Société hongrée d’âges et roquée d’échelons », le R. P. Luigi Maria Sinistrari d’Ameno[24], Berbiquier de la Terre-Neuve du Thym[25] et tant d’autres encore ouvrent l’accès au lieu paraphrénique ; ce lieu auquel « l’homme quelconque » peut accéder parfois dans certaines des circonstances que j’ai citées, ou à l’occasion d’une « expérience limite », selon l’heureuse expression retenue par Nathalie Zaltzman[26].

Une autre opportunité enfin nous est offerte, celle que je retiens surtout aujourd’hui, je parle de la rencontre avec l’art extrême.

Alors il peut nous être donné de croiser les héritiers de ce monde perdu, un monde qui s’ouvre à nous seulement si nous acceptons de vivre un temps avec une des œuvres magistrales où il s’incarne.

Je me réfère ici à celle d’Antonin Artaud, dont je rappelle ici « Le retour d’Artaud le Mômo[27] », et bien qu’il m’en coûte lourdement d’en faire un examen froid.

Et si, dans cet esprit, je me permets ce choix, c’est parce que, dans la grande œuvre en question, on découvre précisément plusieurs langages. La chose n’a pas échappé à Gilles Deleuze qui, dans une note, relève chez Artaud, avec la munificence de l’œuvre, une opposition morphologique entre deux formes lexicales : les mots déboîtés et les mots soufflés. Les seconds, les mots soufflés, « blocs indécomposables… liquides et cimentés[28] » étant seuls animés par un principe de totalité. Ce principe, Deleuze voudrait, je crois, qu’on le cherchât naturellement du côté du père, du père symbolique alors, qu’à mon sens, on l’a deviné, il procède des dispositions premières mises au service du dégagement identitaire, dans le sens où je l’entends.

À propos du « Retour d’Artaud le Mômo », cet immense poème[29], j’ai dit qu’on pouvait y détecter plusieurs langages, je précise : trois exactement. La place du premier, celui que je dirais reservé à la langue de la communication ordinaire, est, on s’en doute, fort limitée. L’objet y est alors interpellé directement comme s’il lui était donné d’entendre ce que le poète transmet dans cet instant. La structure de la phrase, les vocables utilisés appartiennent au langage commun et sont gouvernés par des processus parfaitement secondarisés. Le contenu, en revanche, dans un singulier « avers » positif et presque onctueux, laisse entendre une déperdition d’être catastrophique, dénonce des agressions partielles hostiles à l’édification du je, traduit la quête d’une identité, sans doute très tôt violentée.

(Tu ne lui enlèves rien, dieu

parce que c’est moi

tu ne m’as jamais rien enlevé de cet ordre

je l’écris ici pour la première fois

je le trouve pour la première fois)

N’est-il pas significatif qu’Artaud prenne la peine, ou la précaution de mettre ces seules lignes entre parenthèses ?

À l’extrême opposé, on se heurte au langage le plus surprenant et, pour certains, le plus « révulsant », si je puis dire. Il s’agit d’un langage qui ne se construit absolument pas, rigoureusement plus comme effet obligé de la rencontre entre un être suffisamment affirmé et l’autre de la vie. C’est un langage qui se construit, se monte, depuis le rapport unissant le sujet et son jumeau paraphrénique, seul interlocuteur à même d’entendre un discours fait d’onomatopées, d’enchaînements fluides, sans ruptures et qui, un jour, aboutit, entre autres et peut être à ces « mots soufflés » dont parle Deleuze ; langue fermée sur elle-même pour édifier et cerner une identité indubitable et incomparable, forteresse véritable, parfaite mais fragile, d’une authenticité sans faille, pour un temps, mais pour un temps seulement, inatteignable.

De ce cri, car il s’agit bien d’un cri, je ne peux pas ne pas citer un bref passage. On me comprendra, sans sourire, ni gémir car il n’y a pas de quoi rire :

O dédi

A dada orzoura

O douzoura

A dada skizi

O kaya

O kaya ponoura

O ponoura

A pona

Poni

C’est sur une composition de cet ordre, développée sur seize lignes, que se terminera, un peu plus loin, « Le retour d’Artaud le Mômo ». Mais, juste avant, jaillit le troisième langage, celui du grand art, dans son architecture déchiquetée et issue d’une transaction précaire entre le sujet, son double et le monde, quand le verbe monte en puissance et que, dans le même temps, le rythme de sa poussée ralentit.

De ce moment, et avant de m’effacer, je rapporterai d’ultimes éclats, où sont fichés les mots JE, MOI, RIEN écrits avec des majuscules, et où je me permets de lire comme un témoignage en faveur des idées qui se sont imposées à mon esprit.

De cet os sarclé que je suis`

dans la crasse

d’un paradis

dont le premier dupé sur terre

ne fut pas le père ou la mère

qui dans cet antre te refit

mais

JE

Vissé dans ma folie

Et qu’est-ce qui me prit

d’y rouler moi aussi ma vie ?

MOI

RIEN, rien

Parce que moi

j’y suis

j’y suis

et c’est la vie

qui y roule sa paume obscène

Bien

Et après

Après ? Après ?

Le vieil Artaud

est enterré

dans le trou de la cheminée

qu’il tient de sa gencive froide

de ce jour où il fut tué !

Et après ? Après ?

Après !

Michel de M’Uzan

21, rue Casimir-Périer

Paris 7e

[1] Revue Française de Psychanalyse, t. LXIII, n° 4, 1999, p. 1135-1151. « Contre-transfert et système paradoxal » (1976) in De l’art à la mort, Paris, Gallimard, 1977, 2e éd. 1983.

[2]. Cet épisode est rapporté dans « Dernières paroles» (1981) in La Bouche de l’inconscient, Paris, Gallimard, 1994.

[3]. Greenacre Ph., Emotional Growth, New York ; 1958.

[4]. De l’art à la mort, op. cit.

[5]. Winnicott D. W. (1974), Jeu et réalité, Gallimard, 1975.

[6]. In « S.j.e.m» , De l’art à la mort, op. cit.

[7]. Rank Otto, Don Juan, Étude sur le double, Denoël et Steele, 1.

[8]. Bion W. R., Réflexion faite, PUF, 1983 (Second Thoughts, William Veineman Books, Londres, 1967).

[9]. Freud S., « Au-delà du principe de plaisir» , chap. 6, p. 55, Payot.

[10]. Ferenczi S., Psychanalyse, 4, Payot, 1982, p. 45.

[11]. Tausk V., Œuvres psychanalytiques, Payot, 1975.

[12]. M’Uzan Michel (de), « Trajectoire du mensonge» in op. cit La Bouche de l’inconscient et in Le Pouvoir du négatif, Champ Vallon, 1988.

[13]. « L’indice de certitude» , in Nouvelle Revue de Psychanalyse, XLVIII , automne 1993, et in La Bouche de l’inconscient, op. cit.

[14]. « Le travail du trépas» , in De l’art à la mort, op. cit.

[15]. C’est moi qui souligne.

[16]. « Aperçus sur le processus de la création littéraire.» Revue Française de Psychanalyse, XXIX, n° 1, 1965 et in De l’art à la mort, op. cit.

[17]. Claudel Paul, Réflexions sur la poésie, Gallimard, 1963.

[18]. Winnicott D. W., cf. supra.

[19]. Stirner Max, L’Unique et sa propriété, Bibliothèque l’âge d’homme, 1972, publié en 1844.

[20]. Bizouard E, Le Ciquième Fantasme, auto-engendrement et impulsion créatrice, PUF, Fil rouge, 1995.

[21]. Smadja Claude, À propos des procédés auto-calmants du Moi, Revue française de psychosomatique, 4, 1993.

[22]. Szwec Gérard, Les Procédés auto-calmants par la recherche de l’excitation. Les galériens volontaires, ibid.

[23]. Wolfson Louis, Le schizo et les langues, Gallimard, 1970, préface de Gilles Deleuze.

[24]. M’Uzan M. (de), in Anthologie délire, Éd. Du rocher.

[25]. Berbiquier de la Terre-neuve du Thym, Les Farfadets, Éd. Jérome Hillon, 1990.

[26]. Saltzman Nathalie, in De la guérison psychanalytique, Épîtres, PUF, 1998.

[27]. Artaud Antonin, Artaud le Mômo, Bordas, éd. 1947, in Œuvres complètes, Gallimard.

[28]. Deleuze Gilles, cf supra.

[29]. Artaud A., Œuvres, Quarto, Gallimard, 2004 (poème dont je ne cite qu’une partie).