Freud dans le texte

P A S S A G È R E T É [1]

Il y a quelque temps, je faisais, en compagnie d’un ami taciturne et d’un jeune poète[2] déjà en renom, une promenade à travers un paysage d’été en fleurs. Le poète admirait la beauté de la nature alentour, mais sans s’en réjouir. La pensée le perturbait que toute cette beauté était vouée à passer, qu’en hiver elle se serait évanouie, comme le fait du reste toute beauté humaine, et tout ce que les hommes ont créé ou auraient pu créer de beau et de noble. Tout ce qu’autrement il aurait aimé et admiré lui semblait dévalorisé par le destin de passagèreté auquel cela était promis.

Nous le savons, le fait que tout ce qui est beau et parfait s’abîme dans la caducité peut donner naissance à deux motions animiques distinctes. L’une conduit au douloureux dégoût du monde de ce jeune poète, l’autre à la révolte contre l’entêtement de la factualité. Non, il est impossible que toutes ces splendeurs de la nature et de l’art, du monde de nos sensations et du monde à l’extérieur, soient effectivement appelées à se résoudre en néant. Il serait trop insensé et trop sacrilège de croire à cela. Elles ne peuvent pas ne pas se perpétuer d’une manière ou d’une autre, soustraites à toutes les influences destructrices.

Mais cette exigence d’éternité est trop nettement un succès de notre vie de souhait pour pouvoir prétendre à une valeur de réalité. Le douloureux aussi peut être vrai. Je ne pouvais me résoudre ni à contester l’universelle passagèreté ni à imposer une exception pour le beau et le parfait. Je n’accordai pourtant pas au poète pessimiste que la passagèreté du beau entraîne une dévalorisation de celui-ci.

Un accroissement de valeur, bien au contraire ! La valeur de passagèreté est une valeur de rareté dans le temps. La limitation dans la possibilité de la jouissance en augmente le prix. Je déclarai incompréhensible que la pensée de la passagèreté du beau dût troubler la joie que nous y trouvons. En ce qui concerne la beauté de la nature, après chaque destruction par l’hiver, elle réapparaît l’année suivante, et ce retour peut bien, par rapport à notre durée de vie, être qualifié d’éternel. La beauté du corps et du visage humains, nous la voyons disparaître pour toujours dans l’espace de notre propre vie, mais cette brièveté de vie ajoute un nouveau charme à ceux de la beauté. S’il existe une fleur qui ne fleurit qu’une seule nuit, sa floraison ne nous en paraît pas moins magnifique. Que la beauté et la perfection de l’œuvre d’art et de la production intellectuelle dussent être dévalorisées par leur limitation temporelle, j’étais tout aussi peu en état de l’envisager. A supposer que vienne un temps où les tableaux et les statues que nous admirons aujourd’hui se soient désagrégés, ou que vienne après nous une race d’hommes qui ne comprenne plus les œuvres de nos poètes et penseurs, voire même une époque géologique dans laquelle tout ce qui vit sur terre soit devenu muet, la valeur de tout ce beau et de tout ce parfait est déterminée uniquement par sa signification pour notre vie de sensation, elle n’a même pas besoin de durer plus que cette dernière et elle est par là indépendante de la durée temporelle absolue.

Je tenais ces considérations pour inattaquables, mais je remarquai que je n’avais fait aucune impression sur le poète et sur l’ami. Je conclus de cet insuccès qu’un facteur affectif puissant s’immisçait pour troubler leur jugement, facteur que je crus plus tard avoir trouvé. Ce ne peut avoir été que la révolte de l’âme contre le deuil qui dévalorisait pour eux la jouissance du beau. La représentation que ce beau est passager donnait à ces deux êtres sensibles un avant-goût du deuil de sa disparition, et comme l’âme se retire instinctivement de tout ce qui est douloureux, ils sentaient leur jouissance face au beau endommagée par la pensée de sa passagèreté.

Le deuil quant à la perte de quelque chose que nous avons aimé ou admiré apparaît si naturel au profane qu’il le déclare évident. Mais pour le psychologue, le deuil est une grande énigme, un de ces phénomènes que l’on ne tire pas au clair en eux-mêmes, mais auxquels on ramène d’autres obscurités. Nous nous représentons que nous possédons une certaine mesure de capacité d’amour, nommée libido, qui, dans les débuts du développement, s’était tournée vers le moi propre. Plus tard, mais à vrai dire très précocement, elle se détourne du moi et se tourne vers les objets qu’ainsi, d’une certaine façon, nous prenons dedans notre moi. Que les objets soient détruits ou qu’ils soient perdus pour nous, et notre capacité d’amour (libido) redevient libre. Elle peut se prendre pour substitut d’autres objets ou bien temporairement revenir au moi. Mais pourquoi ce détachement de la libido de ses objets devrait-il être un processus si douloureux, nous ne le comprenons pas et nous ne pouvons le déduire actuellement d’aucune hypothèse. Nous voyons seulement que la libido se cramponne à ses objets et ne veut pas abandonner ceux qui sont perdus, même lorsque le substitut se trouve disponible. Voilà donc bien le deuil.

L’entretien avec le poète eut lieu l’été précédant la guerre. Un an plus tard, la guerre faisait irruption et dépouillait le monde de ses beautés. Elle ne détruisait pas seulement la beauté des paysages qu’elle traversait et les œuvres d’art qu’elle frôlait sur son chemin, elle brisait aussi notre fierté pour les acquisitions de notre culture, notre respect pour tant de penseurs et artistes, nos espoirs en un surmontement final des diversités de peuples et de races. Elle souillait la haute impartialité de notre science, faisait apparaître notre vie pulsionnelle dans sa nudité, déchaînait en nous les esprits mauvais que nous croyions durablement domptés par l’éducation poursuivie au long des siècles par les plus nobles d’entre nous. Elle rendait notre patrie de nouveau petite et le reste de la terre de nouveau lointain et vaste. Elle nous dépouillait de tant de choses que nous avions aimées, et nous montrait la caducité de maintes choses que nous avions tenues pour stables.

Il n’y a pas à s’étonner que notre libido, si appauvrie en objets, ait investi avec une intensité d’autant plus grande ce qui nous est resté, que l’amour de la patrie, la tendresse pour nos proches et la fierté de nos points communs se soient brutalement renforcés. Mais ces autres biens à présent perdus ont-ils été effectivement dévalorisés pour nous, parce qu’ils se sont révélés si caducs et incapables de résistance ? C’est ce qu’il paraît à beaucoup d’entre nous, mais, je continue à le penser, à tort. Je crois que ceux qui pensent ainsi et semblent disposés à un renoncement durable, parce que ce qui est précieux ne s’est pas avéré solide, ne font que se trouver dans le deuil quant à la perte. Nous savons que le deuil, si douloureux qu’il puisse être, termine spontanément son cours. Lorsqu’il a renoncé à tout ce qui était perdu, il s’est également consumé lui-même, et voici que notre libido redevient libre pour, dans la mesure où nous sommes encore jeunes et pleins de force vitale, remplacer ses objets perdus par des objets nouveaux, si possible tout aussi précieux ou plus précieux. Il faut espérer qu’il n’en ira pas autrement avec les pertes de cette guerre. C’est seulement le deuil une fois surmonté qu’il apparaîtra que notre haute estime des biens de culture n’aura pas souffert de l’expérience de leur fragilité. Nous reconstruirons tout ce que la guerre a détruit, peut-être sur une base plus solide et plus durablement qu’auparavant.

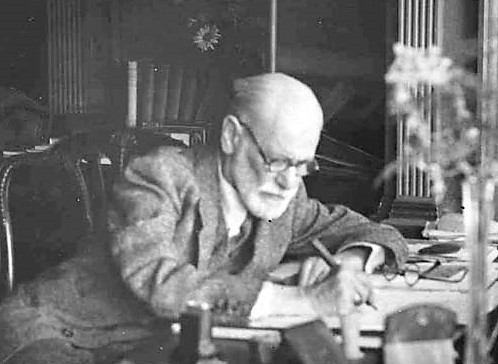

Sigmund Freud

Ecrit en novembre 1915 et paru en 1916 dans un volume collectif édité par le Berliner Goethebund (Association Goethe de Berlin) en hommage à « la terre de Goethe». La diffusion de ce mémorial patriotique devait fournir des fonds destinés à la reconstruction de la Prusse-Orientale.

Référence

Extrait des OCF-P, tome XIII, traduction J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy, Paris, Puf, 1988, p. 323-328 ; Première publication Vergänglichkeit, 1915 [1916a].

Notes

[1] Allusion probable aux vers 12104 et 12105 du Faust de Goethe : « Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. » (« Tout ce qui passe n’est que métaphore.»)

«Le beau mot de « passagèreté » existe, au moins depuis Buffon, en relation avec le caractère migrateur des oiseaux. Nous ne faisons qu’élargir son usage, pour lui faire désigner en général, « le caractère de ce qui est passager », ce qui nous permet de maintenir la continuité avec tous les termes en vergehen, qui est un des ressorts du texte de Freud» (J. Laplanche et al., Traduire Freud, Puf, 1989, p. 124).

[2] L’identité des deux compagnons de Freud n’a pas été formellement établie. Il pourrait s’agir de L. Andreas-Salomé (l’ami taciturne) et R.-M. Rilke (le jeune poète), que Freud avait rencontrés à Munich, en septembre 1913, lors du IVe Congrès de l’Association internationale de Psychanalyse.